相続登記を司法書士に依頼する方法|流れや費用、良い司法書士を選ぶポイント

更新日

「相続登記って何?」「どんな手続きをすれば良いの?」と、相続登記を心配する方が多くいます。相続登記は土地や建物を相続したときに必要な、名義変更の手続きです。

相続登記は義務化されているため、所有権を知った日から3年以内におこなう必要があります。

相続登記は登記申請書や遺産分割協議書などの書類を揃えるだけでなく、登録免許税の正しい計算なども必要になり、一般の方が自力で手続きをするのは大変です。

そこで、相続登記を司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに登記手続きが完了できます。

今回は相続に不慣れな方が知っておきたい、相続登記を司法書士に頼むメリットや費用などを解説します。

「相続登記って何?」「どんな手続きをすれば良いの?」と、相続登記を心配する方が多くいます。相続登記は土地や建物を相続したときに必要な、名義変更の手続きです。

相続登記は義務化されているため、所有権を知った日から3年以内におこなう必要があります。

相続登記は登記申請書や遺産分割協議書などの書類を揃えるだけでなく、登録免許税の正しい計算なども必要になり、一般の方が自力で手続きをするのは大変です。

そこで、相続登記を司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに登記手続きが完了できます。

今回は相続に不慣れな方が知っておきたい、相続登記を司法書士に頼むメリットや費用などを解説します。

「不動産を相続する人」「登記について詳しく知りたい人」

この記事のポイント:

- 相続登記の手続きには戸籍謄本や関係書類の収集が必要

- 相続登記を専門家に依頼する場合、委任状が必要

- 法定代理人が登記申請をするときは委任状は不要

目次

相続登記とは

相続登記とは土地、家、マンションなどの不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人(新しい所有者)に名義変更する手続きです。

相続登記を怠ってしまうと、正しい不動産の所有者がわからなくなってしまい、第三者から権利を主張されたり自由な売買ができないなどの不利益を被る可能性があります。

相続手続きの申請が義務化

これまで期限はありませんでしたが、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。不動産の取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。

過去の相続にも義務化が適用されるため、早めに手続きをおこないましょう。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記を申請する方法

相続登記の申請は自分でおこなうか、専門家に依頼することもできます。

自分で申請

相続登記の申請を自分でやることは可能です。相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局でおこないます。管轄が異なる法務局で申請しても却下されるので注意してください。管轄の法務局は、法務局ホームページから調べることができます。

自分で相続登記を行う場合、戸籍謄本などの必要書類を自分で集めなければなりません。役所や法務局は平日の午前9時から午後5時までしか受け付けていないので、その点も注意しましょう。

相続登記は、直接窓口で申請するか、郵送もしくはオンラインで申請できます。オンライン申請の場合は午前8時30分から午後9時までとなっています。

相続登記のオンライン申請については「相続登記はオンライン申請できる?手順やメリット・デメリット、注意点など総まとめ」を参考にしてください。

専門家に依頼

一方、相続登記を専門家に依頼することも可能です。相続登記の申請は司法書士に依頼します。

司法書士に依頼することで必要書類の収集や申請書の作成、登記完了後の確認など作業の大半をおこなってくれます。自分で手続きするのが面倒な場合や、仕事で書類収集の時間が取れない人は、ぜひ検討してください。

相続登記を専門家に依頼した場合の費用

相続登記を専門家に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?費用の内訳としては、以下が挙げられます。

- 書類の取得にかかる費用

- 登録免許税

- 専門家報酬

書類取得には数千円程度かかります。登録免許税は不動産の数などによって異なります。

登録免許税とは、登記や免許、特許や認可などに課される税金です。

専門家の報酬は、相続人の人数や事務所によっても異なりますが、5~15万円程度です。

相続費用を比較する方法

「相続費用見積ガイド」では、複数の士業から一括で見積を依頼することができます。相続に強い専門家のみを集めたホームページのため、スムーズに手続きを進めてもらえるのが嬉しいですね。

司法書士に依頼してから完了までの日数

相続登記にかかる日数は、相続人の人数や法務局の混雑状況によっても異なりますが、数週間~2ヶ月程度です。戸籍収集などの書類集めに最も時間がかかります。

司法書士に依頼するまでの流れ

相続登記を専門家に依頼する流れを解説します。

依頼したい司法書士を探す

相続登記を依頼する際は、相続に強い司法書士を探すことが重要です。司法書士の仕事も多岐にわたるため、相続の実績が豊富な事務所を探すと良いでしょう。

問い合わせる

司法書士事務所のホームページ、司法書士会ホームページなどからメールもしくは電話などで問い合わせます。

相談をする

事務所や自宅、近くのカフェなどで士業と待ち合わせて面談をおこないます。事務所によっては初回相談無料のところもあります。

遺産分割協議で決まった内容を伝えると、必要な相続手続きを教えてもらえます。また依頼した場合のスケジュールや不明点なども遠慮なく質問しましょう。

見積をもらう

相談者から聞いた内容をもとに、司法書士が見積を作成します。費用は事務所によって異なるので、いくつか相見積りすることをおすすめします。

見積には、必要書類の準備費用、登録免許税、専門家への報酬などが記載されています。

正式に依頼

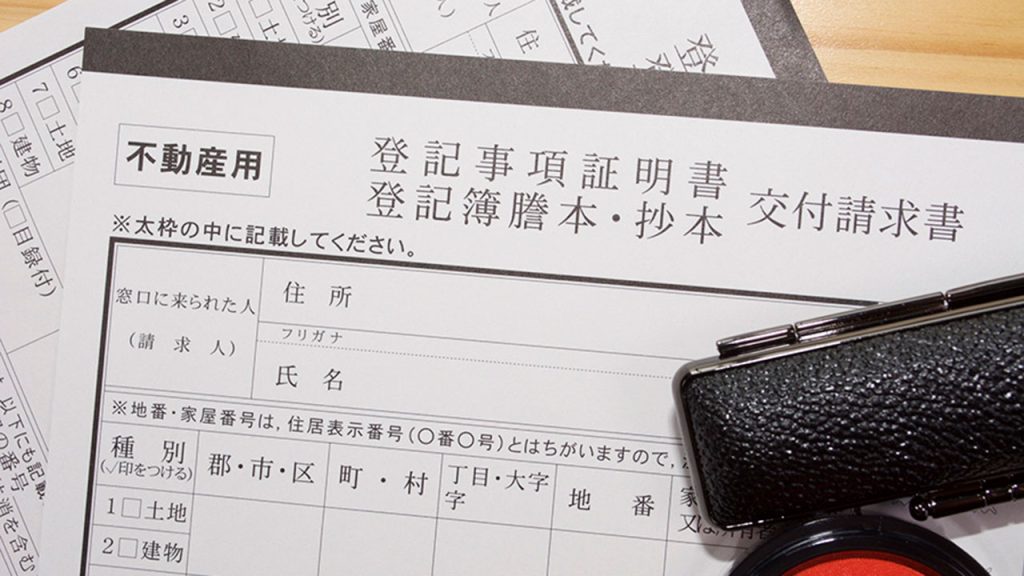

見積に納得できたら、正式に依頼をします。依頼すると司法書士から業務依頼書や登記申請用委任状などが送られてきます。それに加え、本人確認書類、遺産分割協議書、関係書類などをあわせて返送します。

司法書士は依頼を受ける際、依頼者の本人確認をすることが義務付けられています。また登記費用は、申請をおこなう前に支払います。

良い司法書士を探すポイント

できれば「この専門家に頼んで良かった」と思える司法書士に依頼したいですよね。信頼できる司法書士を選ぶポイントをご紹介します。

相続の実績が豊富

司法書士の仕事も多岐にわたります。相続登記を依頼する際は、相続に強い司法書士を探すことが重要です。相続に強い司法書士を選ぶことで手続きがスムーズに完了ます。

相続の実績や経験は、その事務所のホームページや口コミを調べます。また「相続費用見積ガイド」のような、相続に強い専門家を集めたサイトから探すのも良いでしょう。

費用が明確

最近だとホームページに費用の概算を載せている司法書士も多いです。しかし実際に見積をもらったときに金額が大きく異なっていたり、詳細があいまいな場合はおすすめできません。依頼した後に金額が変更されるケースもあるようです。

「詳細を説明するので事務所に来てほしい」と言われても、電話でおおまかな費用などを聞いておくと良いでしょう。事務所を訪問すると依頼を断りにくくなることもあります。

また、すべて司法書士がやってくれるのか、自分でしなければいけないことがあるかも聞いておきましょう。

しっかりと話を聞いてくれる

相談者の話をしっかりと聞いてくれるかどうかも大切です。相続手続きは終わるまで時間がかかり、精神的な疲労が溜まりますから、悩みを親身に聞いてくれる司法書士が望ましいです。

また専門家と話をしているうちに、想定していなかった事実が判明することも。足りない手続きを指摘してくれたり、相続手続きのアドバイスをくれる場合も。相談者の希望を踏まえていくつか選択肢を示してくれたり、悩みを聞いてくれる専門家を選びましょう。

相続登記の手続きは郵送やオンラインでも可能なので、依頼する専門家が必ずしも近所や対象の不動産の近くなくても問題はありません。それよりも相談しやすく信頼できる司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

相続登記の依頼には委任状が必要?

相続登記の委任状は、自分以外の人に相続登記を依頼するときは原則として必要になります。

委任状自体は、委任する人が作成しても、委任を受ける人のどちらが作成しても問題ありません。しかし、氏名や押印は依頼する人が行いましょう。

司法書士などの専門家に依頼する場合、専門家が委任状を作成してくれます。専門家の指示に従って、日付や氏名、住所を記載すれば問題ありません。

委任状が必要なケース

- 家族や専門家に依頼するとき

- 法定相続分と異なる割合で相続するとき

兄弟など共有持分で登記を行う場合、法定相続分だとそれぞれ1/2ずつですが、これと異なる共有持分で登記する場合は、持分が少ない方が多い方へ委任状が必要になります。

しかし、一人が代表で登記を行うと、それ以外の人は登記完了後に登記識別情報を受け取ることができないので注意が必要です。

登記識別情報とは、不動産の権利者であることを示す12ケタの英数字のパスワードです。

委任状が不要なケース

法定代理人が相続登記申請をするとき、委任状は不要です。 法定代理人とは、法律で代理権を認められている人を言います。具体的には、親権者、未成年後見人、成年後見人などです。

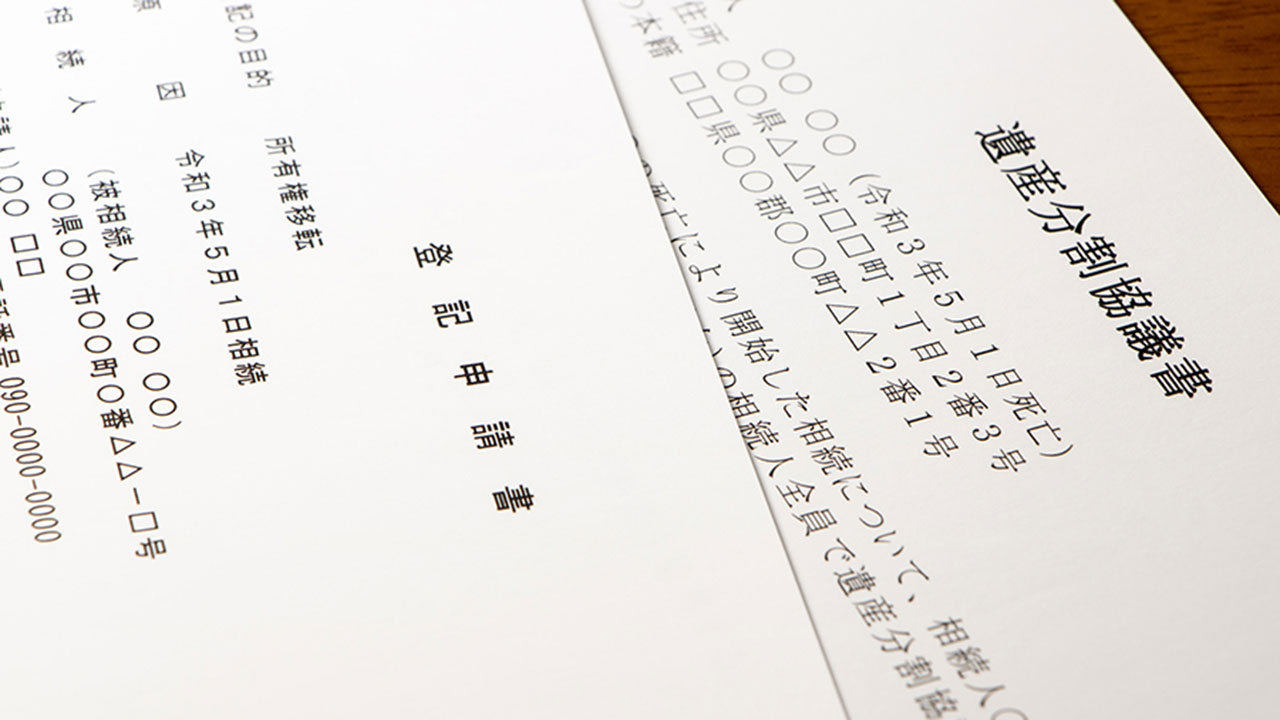

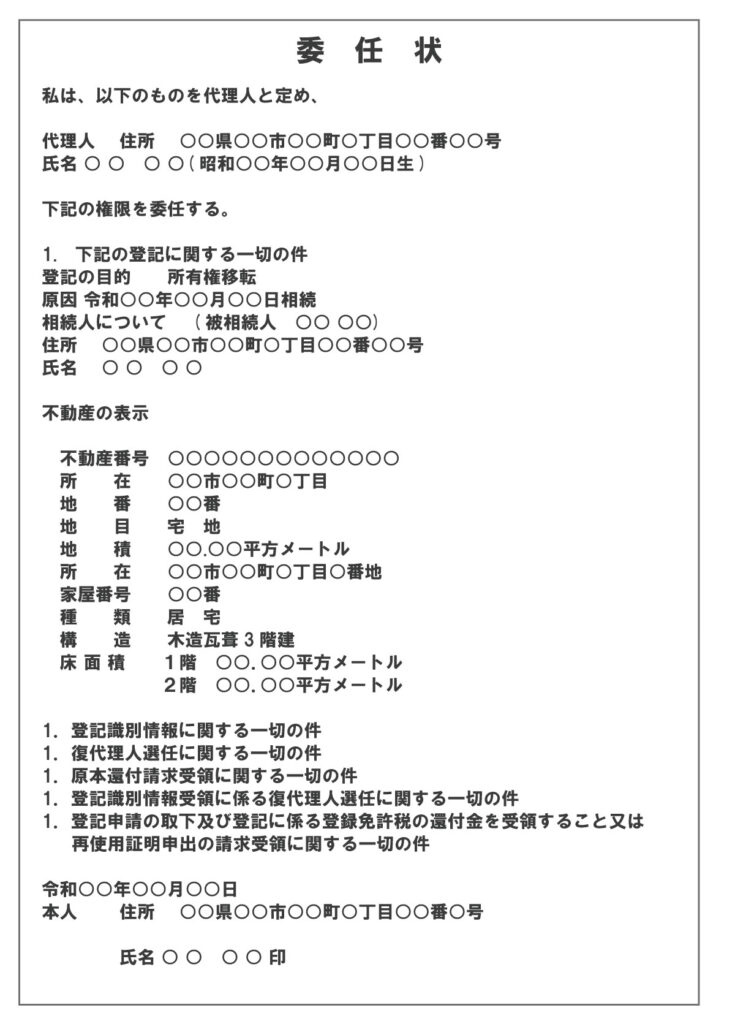

相続登記の委任状の見本

相続登記の委任状の見本を掲載します。あくまで見本ですので、専門家に相談してから作成するようにしてください。また司法書士が委任状を用意してくれるケースもあります。

委任状を作成するときの注意

白紙委任状は渡さない

白紙委任状とは、誰に何を委任するかなどが空欄になっており、後から受任者が書き足して使用するものです。

便利ではあるのですが、悪用されないとは言い切れません。白紙委任状は渡さないようにしましょう。

捨印は避ける

捨印とは、事前に欄外に押しておく訂正印のことです。これがあると委任状に不備があったときに捨印を使用して訂正できます。

捨印は便利ですが、勝手に内容が書き換えられる可能性も。念のため避けたほうが良いでしょう。

記載を間違えたときは、該当箇所に二重線を引きその上に訂正印を押すようにします。

まとめ

相続登記の手続きは自分でもできますが、事前に書類をそろえたり遺産分割協議をしたりと、思いのほか手間や時間がかかってしまいます。

また相続登記は義務化されています。相続登記していない不動産がある場合、一度専門家に相談してみることをおすすめします。相続税申告など期限が決まっている手続きもあるので、余裕をもって進めておくと安心です。

相続費用見積ガイドでは、相続業務の実績が豊富な専門家から一括見積を取ることができます。無料で簡単に依頼できるので、ぜひご利用ください。

ご希望の地域の専門家を

探す

ご相談される方のお住いの地域、

遠く離れたご実家の近くなど、

ご希望に応じてお選びください。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら