お墓が実家の敷地にあると家は祭祀継承者のものになる?遺産分割できる?

更新日

祖先の祭祀(祭り、祭典)に関する道具類は「祖先の祭祀を主宰する者」が引き継ぐとされています。一般的に被相続人が指定した者がいなければ、その地方の慣習に従います。

ただ、そのお墓が庭にあったり、被相続人が所有していた土地にあった場合でも、祭祀継承者のものにしなくてはいけないのでしょうか?この記事ではそのような疑問にお答えします。

祭祀承継者とは?

民法897条では「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」としています。「祖先の祭祀を主宰する者」とは祭祀継承者とも呼ばれます。

宗教的な物については、民法では他の相続財産と切り離して考えられており、「祖先の祭祀主宰者」が引き継ぐとしています。

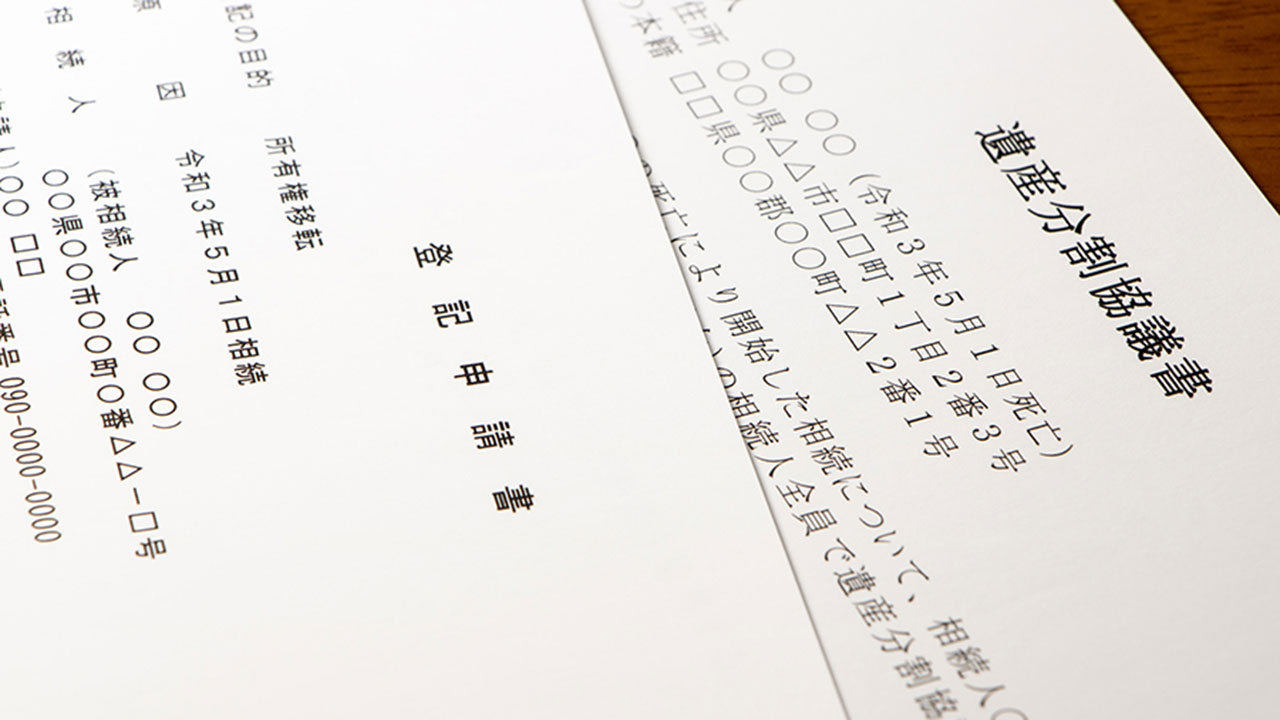

相続財産については、民法で定められた法定相続分で分割するか、相続人間の遺産分割協議もしくは遺言書にしたがう等でどのように分割するかを決めます。

祭祀継承者となる順番

祖先の祭祀を主宰する者は以下のとおり民法上順番が決まっています。

- 被相続人が指定した者

- 慣習によって定める

- 慣習が不明なら家庭裁判所が定める、

祭祀承継者は原則として一人

祭祀承継者は、原則として一人で務めることになっていますが、特段の事情がある場合は、複数でも構いません。

祭祀承継者は拒否できない

祭祀承継者に指定されると、拒否することはできません。

祭祀財産は相続財産に含まれない

祭祀財産は相続財産に含まれません。

したがって相続放棄をしても祭祀承継者になれますし、祭祀承継者になったからといって、祭祀財産の価額分、相続分が減らされるわけでもありません。

なお、反対に相続分が多くなるということもありませんが、遺産分割協議において、他の相続人の合意に基づいて、祭祀承継者の相続分を多くすることは問題ありません。

また、祭祀財産には相続税もかかりません。

祭祀財産とは

そもそも祭祀財産とは、祖先を祀るために必要となる財産の総称で、民法上は以下の3つを指します。

①系譜

祖先から子孫までの関係を記した文書や絵図。家系図や家系譜、過去帳など

②祭具

弔いなどに使用するための道具。仏壇、仏具、位牌、盆提灯など

③墳墓

遺骨などを納めたお墓。墓石、墓碑、埋葬に使用した棺など

お墓と土地は一体のものではない

墓と土地は物理的にはくっついているように見えますが、権利としては別個独立のものです。

土地と家屋もまた別々の不動産であり、所有者が異なるケースもあります。(親の土地の上に子供が自分名義で家を建てるなど)

つまり、墓の存在する土地を必ずしも祭祀承継者が相続しなければならないということではありません。

今後の対策

今後、祭祀継承者が代替わりしていった時に墓の管理、土地への立ち入りをめぐってトラブルにならないよう、墓の管理が必要である事情を土地の承継者となる子孫に伝えていくことが大切です。

お墓の相続についてよくある疑問

お墓の相続について、よくある質問を集めました。

祭祀承継者がいない場合は?

祭祀承継者がおらず、管理料が3年間未納の状態が続くなどした場合は、お墓は撤去されてしまいます。

このような事態を避けるためには、最後の祭祀承継者は、永代供養墓に改装することが考えられます。永代供養墓にすることで、寺院や霊園などの墓地管理者が家族に代わり、遺骨を永代に渡って供養・管理してくれます。

お墓を買うと相続税の節税効果がある?

相続税は被相続人(亡くなった人)の財産の中で金銭的価値を持つ物に課税されますが、仏壇やお墓といった宗教的色彩が強い物については例外的に非課税とされています。

ただし、購入する時期によっては課税対象になります。

たとえば、被相続人(亡くなった人)が死亡した後に200万円の現金があったとして、これを使って相続人が墓石などを購入しても非課税にはなりません。

非課税になるのは、被相続人が「生前に」購入しておく必要があります。

さらに節税のためには「代金を現金で支払う」ことも大きなポイントです。ローンを組んで購入したとしても、相続開始後に支払うローンの残高は債務控除として相続財産から差し引くことができないからです。

また、不相応に高価な場合には課税されることがあります。

まとめ

今回は、お墓の相続と祭祀承継者について説明しました。

お墓の相続や遺産分割について不明な場合は、専門家に相続手続きを依頼するのもひとつの方法です。

相続費用見積ガイドは、無料で相続の専門家から見積りを取ることができます。是非活用してください。

ご希望の地域の専門家を

探す

ご相談される方のお住いの地域、

遠く離れたご実家の近くなど、

ご希望に応じてお選びください。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら