記入例あり!相続放棄申述書の書き方。必要書類一覧と提出方法【司法書士監修】

更新日

相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産を一切引き継がないことです。故人が多額の借金を抱えていたり、資産より負債が多い場合などに選択されます。

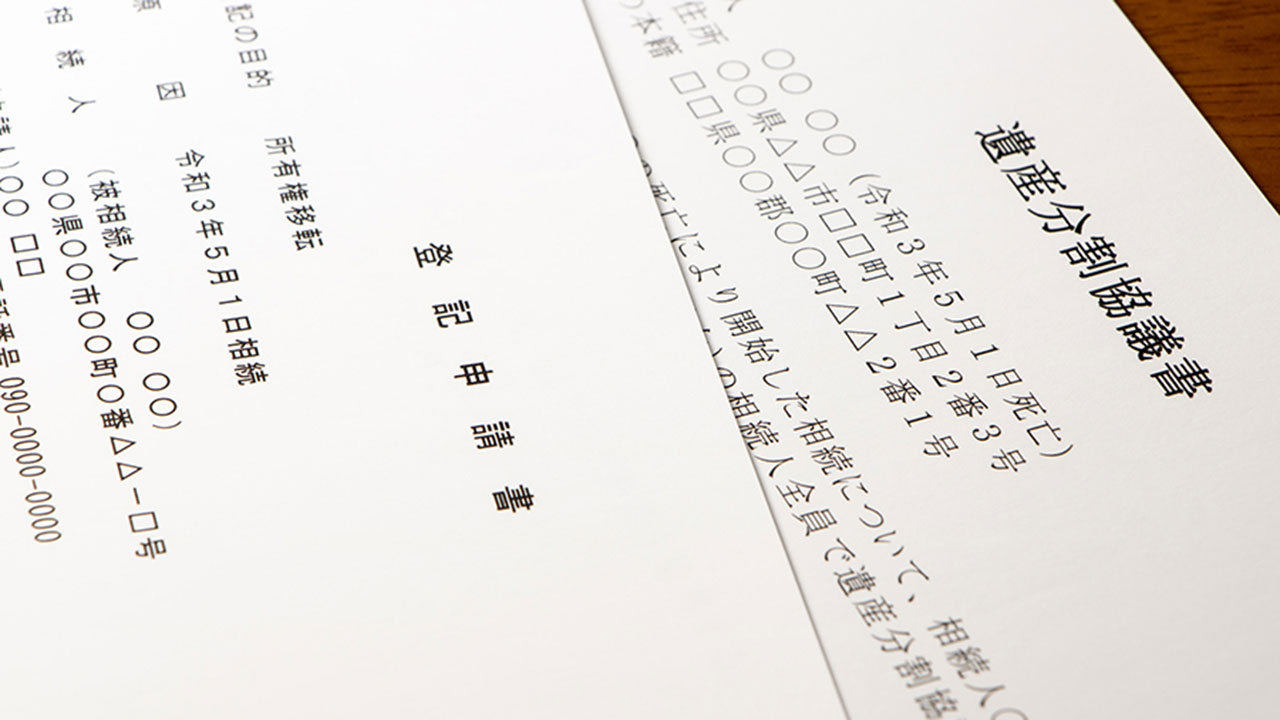

相続放棄の手続きをするときに必要な書類のひとつが「相続放棄申述書」です。相続放棄申述書の作成には、戸籍謄本の取り寄せなど手続きが必要です。

この記事では、相続放棄の書類について、相続放棄申述書の入手方法と書き方、提出先や提出方法、添付書類などをご説明します。

- 相続放棄申述書は、相続放棄をする相続人一人ひとりが提出する必要がある

- 相続放棄申述書は、18歳未満と18歳以上で書き方が異なる

- 被相続人と相続人との関係によって相続放棄に必要な書類は異なる

この記事の監修者

沖野司法書士・行政書士事務所

沖野裕一郎

〈代表司法書士〉

2017年事務所開業。地元密着で相続・遺言や会社設立手続、各種契約書作成など様々な業務に関わる。地域の発展や安心できる暮らしづくりのため、依頼者のニーズに応え、信頼される事務所を目指して業務に従事する。

事務所ページを見る目次

相続放棄の申請に必要な相続放棄申述書

「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」は、相続放棄の手続きを申請するための書類です。

相続放棄申述書は、相続人を代表して誰か一人が提出するのではなく、相続放棄をする相続人一人ひとりが提出する必要があります。

また、相続放棄をすると次の相続順位の人に相続権が移っていきますので、後々トラブルにならないためにも、放棄をする際には次の順位の人に連絡をするようにしましょう。「自分に相続権があったなんて知らなかった」とトラブルになりかねません。

たとえば第一順位である子が全員相続放棄をした場合、第二順位である親に相続権が移ります。もし親もともに相続放棄をした、もしくは親がどちらもすでに亡くなっている場合は、第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹も相続放棄をすれば、それ以上は移っていきません。

相続放棄申述書の入手方法

相続放棄申述書は、最寄りの家庭裁判所で入手できるほか、家庭裁判所のホームページからもダウンロードできます。

相続人が18歳未満の場合の相続放棄の申請

相続人が18歳未満の場合には、自分で手続きすることができません。代わりに法定代理人が手続きをします(民法の改正により2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました)。

例えば、父親が亡くなり、母親と18歳未満の子どもが残されたときを考えてみましょう。母親も子どもも相続放棄をする場合、母親が法定代理人となって子どもの相続放棄手続きをおこなうことが可能です。

一方、プラスの財産もマイナスの財産も含めて母親が相続をする場合、子どもの相続放棄手続きを母親がおこなうことはできません。それを認めてしまうと、母親が自分の財産を多くするために子どもに相続放棄をさせるようなことが可能になってしまうからです。

この場合の母親と子どもを「利益が相反している」状態といいます。このようなケースでは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

特別代理人については「未成年者の特別代理人とは?選任が必要なケースや手続きの流れ、注意すべきポイントまで【行政書士監修】」を参考にしてください。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄の手続きには、相続放棄申述書を提出します。

相続放棄申述書の書き方を、記入例を参考に説明します。

相続放棄申述書の記入例(申述人が成人の場合)

①収入印紙

収入印紙を所定の位置に貼ります。収入印紙に押印はしません。

②関連事件番号

関連事件番号は空欄のままです。

③申述する家庭裁判所など

書類を提出する家庭裁判所・作成日・申述人の氏名を記入し、押印します。

④戸籍謄本などの添付書類

戸籍関係の書類など、添付する書類についてチェックまたは、記入します。

⑤申述人の氏名、連絡先など

申述人の氏名・住所などを記入します。電話番号は、平日の昼間に連絡ができるものにしてください(携帯可)。

⑥法定代理人の記入ヵ所

申述人が成人の場合には記入不要です。

⑦被相続人の本籍など

亡くなった方の本籍や最後の住所、職業、死亡した年月日などを記入します。

⑧相続の開始を知った日

相続の開始を知った日を間違えてしまうと、期限にも影響するのでここは正確に記入してください。

疎遠な肉親の死亡によって相続人になり、その数年後に死亡を知ったようなときは、「2 死亡の通知をうけた日」に〇をします。

⑨申述の理由と金額

申述の理由を選択し、財産の概要を記入します。金額などは大まかでよく、1円まで書く必要はありません。

印鑑について

印鑑は認印も可能です。ただし、これ以降の手続きでも同じ印鑑を使用しますので、使った印鑑を忘れないようにしてください。

相続放棄をする理由で申請が却下されることはほぼない

相続放棄の理由によって申請が却下されることはほとんどありません。嘘をついたりせず、本当の理由を書きましょう。長年会っていなかった肉親が被相続人の場合、「疎遠」も理由になります。

申述人が18歳未満の場合の相続放棄申述書の書き方

申述人が18歳未満の未成年の場合には記入内容が異なります。記入例を参考にご説明します。

相続放棄申述書の記入例(申述人が未成年の場合)

.png)

.png)

①法定代理人または特別代理人の名前

法定代理人または特別代理人の名前を書きます。また、「(申述人名)の法定代理人/特別代理人」と名前の前に記入してください。

②法定代理人または特別代理人の連絡先など

申述人との関係と法定代理人または、特別代理人の住所氏名を記入します。電話番号は、平日の昼間に連絡ができるものにします(携帯可)。

相続放棄申述書に添付するもの

手続きをするときには、相続放棄申述書のほかに添付する書類などがあります。また、手数料もかかります。

収入印紙と郵便切手

800円の収入印紙を相続放棄申述書の所定の位置に貼ります。

郵便切手は家庭裁判所からの連絡用です。郵便切手の金額は手続きをする家庭裁判所によって異なるため(おおむね1,000円)、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所のホームページなどで確認してください。

戸籍謄本など戸籍関係の書類

戸籍謄本をはじめ、相続放棄申述書に添付する戸籍に関係する書類は、被相続人と相続人との関係によって異なります。

それぞれが必要な書類は以下の通りです。

相続放棄に必要な書類

| 被相続人との関係 | 必要な書類 |

|---|---|

| 全員共通 | 1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附 2. 相続放棄する人の戸籍謄本 |

| 配偶者 | 1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |

| 被相続人の子または代襲相続者 | 1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 2. 代襲相続者が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |

| 被相続人の父母・祖父母(直系尊属) | 1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 2. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 3. 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合、死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 |

| 被相続人の兄弟姉妹または代襲相続者 | 1. 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 2. 直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 3. 被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人がいる場合、死亡した被相続人の子およびその代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本 4. 代襲相続者が申述人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |

相続放棄申述書と関係書類の補足

住民票除票

亡くなっている方や転出済みの方の住民票のことです。書類としては、通常の住民票と変わりません。住民票除票は被相続人の最後の住所地、戸籍謄本は本籍地、それぞれの役所に申請します。ほとんどの役所で郵送による申請も可能です。詳細は各役所のホームページなどを確認してください。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

結婚をしたり、本籍地を変更したりすると戸籍が変更されます。これらの戸籍をすべて用意するということです。そのため、被相続人の生前の状況によっては、数が多くなり、大変です。

ただし、先順位の方がすでに提出している書類があるときには、提出は不要となります。

財産目録について

相続放棄の手続きでは、財産目録は必要ありません。相続放棄申述書に財産の概略を書くだけで認められます。わかる範囲で記入してください。

代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっているときにその子や孫が代わりに相続することをいいます。被相続人の兄弟姉妹であれば、甥や姪のことです。

相続放棄でこのような代襲相続が発生するときの問題点は人数が多くなることと、手続きに必要な戸籍関係の書類の数が増えることです。

相続放棄申述書の提出先と提出方法

相続放棄申述書の提出先

相続放棄申述書の提出先は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。相続人の住所地の最寄りの家庭裁判所や任意の家庭裁判所を選ぶことはできません。

窓口に提出すれば、相続放棄申述書の記入内容や添付書類の不備をチェックしてくれます。問題がなければそのまま提出して手続きは終了です。

相続放棄申述書の提出期間

相続放棄申述書が提出できる期間は「相続の開始を知ってから3ヵ月」です。

同居、または疎遠でない配偶者や子の方は被相続人が亡くなった日からですが、相続順位第2位の方であれば相続順位第1位の方が全員相続放棄をしたときから、相続順位第3位の方であれば相続順位第2位の方が全員相続放棄をしたときから、ということになります。

なお、自分より高い相続順位の方より先に相続放棄をすることはできません。

法定相続人と相続の順位

-2.jpg)

相続放棄申述書の提出方法

郵送での提出

被相続人の最後の住所地が遠方の場合には、郵便で提出することも可能です。ただし、申述内容について家庭裁判所が直接質問する必要があると判断したときには、面談が必要になります。その場合には、管轄の家庭裁判所まで出向かなければなりません。

代理人による提出

忙しくて手続きの時間が取れない、管轄の家庭裁判所が遠いので代理人に頼みたいというときには、弁護士に依頼することができます。弁護士であれば、書類の作成から家庭裁判所の呼び出しまで、すべて代わりにおこなうことが可能です。

照会書について

管轄の家庭裁判所は、提出された相続放棄申述書を確認すると「照会書」を申述人に郵送します。

これは、本人の意思で相続放棄したかや申述内容について確認するための質問をするものです。照会書を受け取ったら質問に回答して、指定の期日までに返送します。

質問内容が複雑になるケースでは、照会書の代わりに面談が設けられ、逆に申述の内容が単純なケースでは、省略されることもあります。

相続放棄申述受理通知書

照会書を返送すると1週間から2週間で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。相続放棄申述受理通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。

その後の手続きでも相続放棄申述受理通知書を使用しますので、なくさないようにしてください。

申請から完了までの目安

相続放棄申述書を提出してからの期間は、申述内容によって異なりますが、1ヵ月程度で完了します。

相続放棄申述受理通知書の再発行

相続放棄申述受理通知書の再発行はできません。証明書の発行や債権者(被相続人がお金を借りた人)への連絡に使用するときには、コピーを使用します。

相続放放棄申述受理証明書

「相続放棄申述受理証明書」は、相続人が相続放棄をおこなったことを家庭裁判所が証明してくれる書類です。

申請には、以下の書類を提出します。

- 相続放棄申述受理証明書交付申請書

- 相続放棄申述受理通知書のコピー

- 証明書1通につき150円の収入印紙

- 身分証明書

- 被相続人とのつながりの分かる戸籍謄本など(相続放棄したときと住所・氏名が異なるとき)

相続放棄をした証明には、相続放棄申述受理通知書を使用することもできますが、銀行口座の解約などでは相続放棄申述受理証明書の提示が必要です。

相続放棄の手続きと同じく、窓口で手続きをするのが一般的ですが、切手と住所氏名を記入した返信用封筒を同封すれば郵送で申請することができます。

相続放棄申述受理証明書の再発行

相続放棄申述受理証明書の発行に上限はありません。

コピーを使うことができる場合もありますが、原本を提出するときには必要に応じて申請してください。収入印紙はまとめて申請するときでも、1通ごとに150円必要です。

相続放棄について

被相続人(亡くなった人のこと)が生前多額の借金をしていたときに、その財産を相続してしまうと、相続人が生活できなくなってしまうことがあります。このようなことを避けるためにある制度が「相続放棄」です。

相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなりますが、借金など被相続人の負債や債務の返済義務もなくなります。また、被相続人が誰かの「借金の保証人」や「損害賠償請求訴訟の被告人」になっているようなときには、相続すると、これらの立場も引き継がなければなりません。

しかし、相続放棄をすれば、これらの立場も相続しないで済みます。

相続放棄によって引き継がなくて済むものは、次のようなものがあります。

- ローンや借入金の返済義務

- 未払い金の返済義務

- 各種税金の納税義務

- 借金の保証人

- 損害賠償請求や訴訟の被告人

そのほかにも、相続による争いを避けたいときや財産を誰か一人の相続人に相続させたいときなども相続放棄の手続きをします。

被相続人の財産をそのまま相続すると預貯金や不動産など故人が残したプラスの財産だけでなく、負債や債務などマイナスの財産も引き継ぐことになります。その根拠となるのは民法896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」という条文です。そのまま相続すると、借金なども「権利義務」として承継することになります。

相続放棄のメリット、デメリット

相続放棄のメリットとデメリットを解説します。手続きの前にきちんと制度を理解しておきましょう。

相続放棄のメリット

相続放棄をすると、マイナスの財産である借金の返済義務や保証人の立場などを引き継がないで済むことが最大のメリットです。このほか、相続に関する話し合いに時間を取られたり、争いになったりすることを避けられます。

また、プラスの財産が農地や家屋のみで、その家に住んでいる人だけが農業をしているようなときには、ほかの相続人が相続放棄をすることで財産が分散することを避けられます。

相続放棄のデメリット

相続放棄をすると、返済などの義務はなくなりますが、プラスの財産も引き継げません。例えば、家族で被相続人名義の家に住んでいる場合には、残された家族はその家に住めなくなります。

また、相続放棄が一度受理されると、後日、被相続人に多額の預金があることが分かった場合でも、相続放棄を無効にして相続することはできません。

相続放棄をするときの注意点

先述の通り、相続放棄は一度受理されてしまうと撤回することができません。例えば、相続放棄をしてしまった後で多額の預貯金がみつかったり、土地に価値があることがわかったりしても相続はできないのです。

相続放棄の手続きをする前には慎重に検討する必要があります。財産の価値が相続人自身で判断できないときには、専門家に相談しましょう。

また、相続放棄の検討中に被相続人の預貯金を使用したり、財産的価値のある家財道具の処分や譲渡をおこなったりすると、すべての財産を相続する「単純相続」を承認したと判断されて、相続放棄をしようとしても却下されてしまいます。

治療費や葬儀費用など例外的に認められる用途以外で、被相続人の財産を処分(使用)しないように注意が必要です。

相続放棄の前に、相続放棄以外の選択肢も検討する

相続には、相続放棄以外に「単純相続」「限定承認」があります。本当に相続放棄すべきなのか、別の選択でも良いのかあらためて検討しましょう。

単純相続

単純相続はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。被相続人が保証人になっていても万が一のときは、プラスの財産で支払えるということであれば、この方法が特別な手続きも必要なく、もっとも簡単といえます。

限定承認

借金をすべて返済するのが難しくとも、財産を相続したいという場合は、限定承認を検討します。限定承認とは、プラスの財産を相続した範囲でマイナスの財産を相続する方法です。

例えば、5,000万の借金と3,000万の預貯金や不動産を限定承認で相続すると、借金の返済義務は3,000万になり、残りの2,000万は返済しなくて済みます。

この方法であれば、配偶者が住んでいる家が被相続人名義のときに、土地・家屋を失うことなく、借金の返済額を減らすことも可能です。

ただし、相続人個人で手続きができる相続放棄とは異なり、限定承認は相続人全員での申し出が必要になります。また、手続きも複雑になりますので、専門家に相談するのがいいでしょう。

限定承認については「限定承認とは?申し立ての手続き方法やメリット・デメリットをわかりやすく解説」を参考にしてください。

相続放棄をしたら次の順位の相続人に伝える

あなたが相続放棄をすると、別の誰かがマイナスの財産を含めた財産の相続人になってしまいます。

トラブルを避けるためにも、次の順位の人には、早い段階で相続放棄の意思があることを伝えましょう。そのうえで、相続放棄が完了したら、改めてそのことを伝えてください。

相続放棄を専門家に依頼した方がいいケース

次のようなケースでは、早めに専門家に依頼したほうがいいでしょう。

- 手続きに行く時間がなく期限内に手続きできない

- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が面談になったときに出向けないほど遠い

- 被相続人の財産に不明な点がある

- 財産の中に不動産・書画骨董など価値がわからないものがある

- 必要な戸籍関係の書類が集められない

- 被相続人と疎遠で自分では関わりたくない

専門家への依頼は、相続放棄申述書の作成や戸籍関係の書類を揃えるだけなら司法書士に、家庭裁判所の窓口への提出や面談もすべて代わりやって欲しいときには弁護士に依頼します。

料金の相場は司法書士が4~7万円、弁護士が5万~15万円程度といわれています。それぞれの事務所によっても異なりますので、事前に確認しましょう。

相続放棄申述書に関するよくある疑問

相続放棄申述書に関するよくある疑問とその答えをご紹介します。

Q:相続放棄申述書はどこで手に入れられますか?

最寄りの裁判所で受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードしてください。

Q:家族全員で相続放棄します。相続放棄申述書は1枚でいいですか?

相続放棄申述書は、申述人一人に対して、一枚必要です。

Q:相続放棄申述書に押印する印鑑は実印でないとダメですか?

印鑑は認印でもかまいません。ただし、相続放棄申述受理証明書の発行などその後の手続きでも必要になるので、どの印鑑を使ったかは、忘れないようにしてください。

Q:10歳の息子が相続放棄をします。相続放棄申述書は自分で書かせるのですか?

法定代理人の方が手続きしてください。利益が相反する状況で法定代理人の方が手続きできないときは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。

Q:相続放棄申述書が正しく書けているか不安です。誰かに確認してもらえますか?

管轄の家庭裁判所の窓口に提出をすれば、提出前に不備がないか丁寧に確認してもらえます。

不安な方は、郵送ではなく、窓口で提出しましょう。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が遠く、窓口に出向くのが難しい場合には、専門家に相談することも検討してください。

Q:相続放棄申述書はいつでも提出できますか?

相続放棄申述書の提出ができるのは、相続が発生してから3ヵ月です。期限を過ぎてしまうと手続きはできません。

もし、期限を延長したいときには、「相続放棄の期間の伸長」の手続きをしてください。期間延長ができます。延長された期間でも足りないときには、再度伸長の申立てをおこなうことも可能です。

Q:「3ヵ月以内」とは、書類の提出のことですか?相続放棄の完了のことですか?

相続放棄申述書と添付書類の提出のことです。その後、完了までの間に3ヵ月を超えることは問題ありません。

まとめ

もし何らかの事情があって自分自身で手続きができないときには、相続放棄申述書の作成や戸籍関係の書類集めなどを専門家に依頼することも考えましょう。

特に相続放棄の手続きは3ヵ月以内と期限が決まっています。忙しくて手続きできないようなら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄の手続きに必要な相続放棄申述書は、一つひとつの項目をきちんと確認しながら書けば難しい書類ではありません。相続放棄の手続きも自分自身でおこなうことが可能です。

専門家への依頼を検討している場合、相続費用見積ガイドでは、相続に強い司法書士や税理士から一括見積を取ることができます。ぜひご利用ください。

ご希望の地域の専門家を

探す

ご相談される方のお住いの地域、

遠く離れたご実家の近くなど、

ご希望に応じてお選びください。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら