【令和6年4月より義務化】相続登記申請書の書き方は?記載例でポイントを解説

更新日

土地、建物などの不動産を相続した場合、相続登記の手続きをおこなうこととなります。

その際、登記申請書を作成し必要書類と共に提出します。書類に不備があると再提出などをしなければならず、スムーズに手続きができません。

今回は相続登記をおこなう人が知っておきたい、登記申請書の作成方法を解説します。

土地、建物などの不動産を相続した場合、相続登記の手続きをおこなうこととなります。

その際、登記申請書を作成し必要書類と共に提出します。書類に不備があると再提出などをしなければならず、スムーズに手続きができません。

今回は相続登記をおこなう人が知っておきたい、登記申請書の作成方法を解説します。

目次

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに土地・建物を相続したとき相続人へ名義変更(所有権移転登記)する手続きです。

不動産の所有者は不動産登記簿に記録されていますが、これは自動で変更されることはありません。手続きしないと、亡くなった所有者のまま残り続けてしまいます。

相続登記の期限

相続登記は、これまでは期限はありませんでした。しかし、令和3年4月21日の参議院本会議で相続登記の義務化が決定されました。義務化は2024年4月1日より開始され、土地・建物の所有を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。

また正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。

過去の相続にも義務化が適用

注意しておきたいのは、相続登記の義務化は法改正後に発生した相続に限らず、過去の相続にも適用されることです(遡及適用)。

そのため、過去に相続があった人は相続登記をしたか確認しておくと良いでしょう。相続登記をしないと第三者に自分の所有権を主張できないなどのリスクがあります。速やかに申請をおこないましょう。

相続登記の申請方法

登記申請書や必要書類、登録免許税などの準備ができたら、管轄の法務局で申請をおこないます。申請方法には、窓口で直接申請、郵送での申請、オンライン申請の3つがあります。管轄の法務局については、法務局ホームページから調べることが可能です。

オンライン申請については「登記・供託オンライン申請システム」からおこないます。ここから申請用総合ソフトをダウンロードする必要があります。

詳細については「相続登記はオンライン申請できる?手順やメリット・デメリット、注意点など総まとめ」を参考にしてください。

「自分で申請に行く時間がない」「登記申請書がちゃんと作成できるか心配」という方は専門家に相談することをおすすめします。

「相続費用見積ガイド」では、無料で複数の専門家から見積を取ることができます。相続に強い専門家のみが集まっていますので、スムーズに手続きをおこなってくれるでしょう。ぜひご利用ください。

登記申請書はどこでもらえる?

登記申請書は専用の用紙があるわけではありません。そのため自分で作成する必要があります。

ただし法務局ホームページで申請書の様式や記載例が掲載されているので、登記内容に応じた申請書をダウンロードして利用すると良いでしょう。

登記申請書はパソコンで作成するか、手書きでも問題ありません。

登記申請書の様式

登記申請書の様式と記載例は、法務局ホームページからダウンロードできます。様式に沿って作成するほうが手間が省けるので、利用することをおすすめします。

法務局ホームページを見るとさまざまな種類の登記申請書があって迷いますが、相続登記の場合は以下から選んでダウンロードしましょう。

- 遺言書(公正証書)で相続 →17)所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)

- 遺言書(自筆証書)で相続 →18)所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)

- 法定相続分で相続 →19)所有権移転登記申請書(相続・法定相続)

- 遺産分割協議で相続 →20)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)

- 遺産分割協議で相続(数次相続) →21)所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)

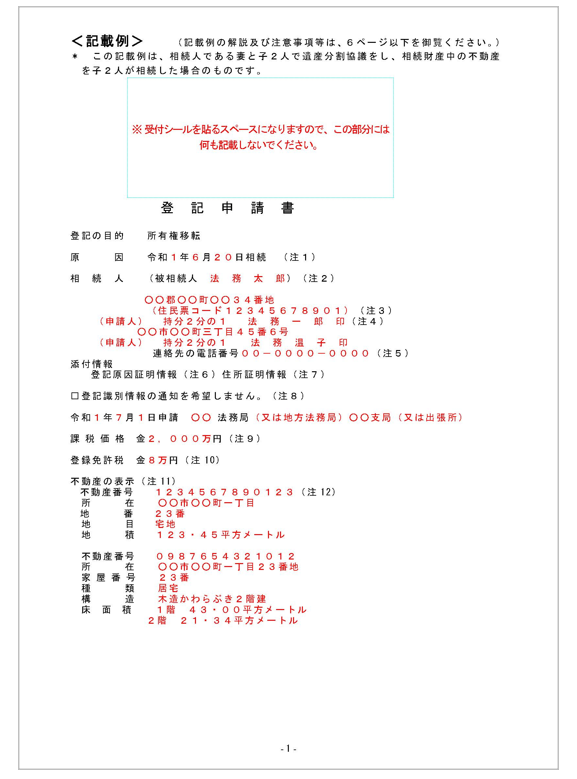

登記申請書の記載例

遺産分割協議で相続したときの記載の仕方を解説します。あくまで記載例ですので、不明点などあれば専門家に確認しましょう。

引用:法務局ホームページ

登記の目的

被相続人(亡くなった人)が単独で所有している不動産を相続した場合、「所有権移転」と記載します。また不動産の共有持分を相続した場合は「〇〇(被相続人の名前)持分全部移転」と記載します。

相続のパターンによって違う書き方をすることも。わからないことがあれば、専門家に相談しましょう。もしくは法務局でも電話やオンラインで相談を受け付けています。

原因

登記の原因を記載します。相続登記の場合は、被相続人の死亡日(戸籍上の死亡日)を記載します。

相続人

相続人を記入する欄には、まず被相続人の氏名を記入し、それから相続人の住所と氏名、連絡先の電話番号を記入します。

なお複数の相続人で不動産を相続する場合は、各相続分の持ち分もあわせて記載します。

例

○○市○○町1丁目2番3号 持分2分の1 法務一郎

○○市○○町4丁目5番6号 持分2分の1 法務温子

添付情報

上記までが申請の内容で、ここからは申請に付随する情報を記載します。

添付情報は、登記申請書に添付する書類の内容になります。上の記載例には、登記情報証明情報と住所証明情報が示されています。

登記原因証明情報は、登記の原因となる事実が発生したことを示す書類です。法定相続割合にしたがう相続登記の場合は、相続が発生したことが登記原因になります。そのため被相続人の出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本または除籍謄本、相続人であることがわかる相続人の戸籍謄本などが添付書類になります。

登記識別情報通知の希望の有無

特に不要な理由がなければ、通知を受けるのが一般的です。

申請日、申請をおこなう法務局

申請日には申請書を提出する当日の日付を記載します。申請する法務局は、不動産の所在地を管轄している法務局を記載します。

課税価格

課税価格は固定資産評価額を記載します。固定資産評価額は、固定資産評価証明書や固定資産税通知書で確認できます。

登録免許税

相続登記で納める登録免許税は、以下の計算式で求めることができます。

課税価格(1,000円単位)×0.4%

固定資産税評価額は1,000円未満を切り捨てて計算します。また、登録免許税額は100円未満を切り捨てて計算しますが、上の計算式により算出した登録免許税が1,000円に満たない場合には、納税額は1,000円になります。

遺産分割協議で相続登記する場合は、原則この計算をおこないますが、遺贈(遺言により相続人以外の者が受け継ぐこと)の場合には「固定資産税評価額×2%」となるので注意してください。

不動産の表示

最後に相続登記の対象となる不動産の詳細を記載します。

登記事項証明書などを取得し、土地の場合は不動産番号、所在、地番、地目、地積を正確に記載します。

建物の場合は不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積なども記載します。

登記申請書の作成ルール

また作成の際には、以下の作成ルールに則りましょう。

- 申請書はA4の用紙で作成

- 文字は印字でも手書きでも可能。どちらも黒ではっきりと記載すること。鉛筆は不可

- 登録免許税の収入印紙は、貼り付けた紙を申請書と一緒にホチキス留めする。なお収入印紙には、割印や消印はしない

- 申請書、収入印紙を貼った用紙、ほかの添付書類(原本還付してもらう場合はコピー)を一緒にして左側2カ所をホチキスで留め、各用紙の綴り目に割印をする

- 原本還付を希望する場合は、申請書にはコピーを綴じ、原本はクリアファイルなどにまとめて提出する

相続登記の必要書類と費用

相続登記は登記申請書のほかに、以下の書類が必要です。相続のパターンや相続人の種類によって変わることもあるので、間違えないようにしましょう。

| 書類名 | 発行場所 | 発行手数料 | |

|---|---|---|---|

| 法定相続による相続 (どのケースでも必要) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450~750円 |

| 被相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||

| 相続人全員の戸籍 | 一通450円 | ||

| 新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 | 一通300円 | ||

| 固定資産評価証明書もしくは固定資産税課税証明書 | 固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場 固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く | 固定資産評価証明書は一通300円 | |

| 収入印紙 | 郵便局、コンビニなど | 登録免許税の金額分 | |

| 登記申請書 | 法務局窓口もしくは法務局ホームページ | ||

| 返信用封筒 | 郵便局、コンビニなど | 100~520円程度 | |

| 遺産分割協議を行った場合 | 遺産分割協議書 | ||

| 印鑑証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 | |

| 遺言書がある場合 | 遺言書 | 公正証書遺言は公証役場 | 公正証書遺言は再発行が可能 一通250円 |

| 相続放棄をした人がいた場合 | 相続放棄申述受理通知書 | 相続放棄の手続きを行った家庭裁判所 | 一通150円 |

相続登記の流れ

登記申請の全体の流れを紹介します。戸籍収集などに意外と手間がかかるので、根気よく取り組みましょう。

- 不動産調査

- 戸籍収集

- 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

- 管轄法務局の特定

- 登録免許税の算定

- 登記申請書の作成

- 法務局への申請

不動産調査

被相続人がどんな土地・建物を所有していたかを調査します。登記申請書に不動産情報を正確に記入する必要があるからです。

不動産調査には、以下の書類を取り寄せます。

- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書):法務局

- 登記済権利証や登記識別情報、登記完了証:法務局

- 固定資産税納税通知書:市区町村役場

- 土地の名寄帳:市区町村役場

戸籍収集

相続登記手続きで最も時間がかかるのが戸籍収集です。

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍など

- 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票:市区町村役場

- 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本

遺産分割協議書の作成

故人の遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をおこない遺産分割協議書を作成します。また遺産分割協議書には、あわせて相続人全員の印鑑証明書も必要です。

管轄の法務局を調べる

相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局で行わなければなりません。管轄が異なる法務局で申請しても却下されます。

登録免許税の計算

相続登記に限らず、不動産の登記には登録免許税の納付が必要です。登録免許税の金額については固定資産評価証明書を見ながら、自分で計算します。

登録免許税の計算式

登録免許税=不動産の価格(課税額)×税率0.4%(100円未満は切り捨て)

不動産の価格(課税価格)

不動産の価格(課税価格)とは、「固定資産評価証明書」に記載された不動産の評価額が1,000円以上の場合には、1,000円未満を切り捨てた額が不動産の価格、すなわち「課税価格」となります。

「固定資産評価証明書」は、固定資産課税台帳に登録されています。そのため不動産の価格を計算するには台帳を確認する必要があります。

また相続登記時には、固定資産評価証明書を添付するのが一般的です。

登録免許税の減免

税制改正により、一定の条件を満たせば登録免許税が免除されるようになりました。

免税措置を受ける条件は、以下のとおりです。詳しくは法務局ホームページでも確認しましょう。

- 土地の相続(相続人に対する遺贈も含む)であること(※建物は対象外)

- ある相続人が土地の相続登記をする前に亡くなった後、当該相続人からさらに当該土地を相続すること(いわゆる二次相続)

- 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに登記申請を行うこと(※令和7年3月31日まで延長)

- 申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すること

上記の免税措置を受けたい場合は、申請書への記載を忘れないようにしましょう。

登記申請書の作成

必要書類が揃い登録免許税の計算ができたら、登記申請書を記入します。

法務局で申請

登記申請書や必要書類の準備ができたら、管轄の法務局で申請します。

申請完了後

申請書の提出から登記が完了するまでは、一週間~10日ほどかかります。そして法務局で登記の処理が完了すると、新しい権利証などが発行されます。登記識別情報通知書や登記完了証は大切に保管しておきましょう。

法務局ホームページに登記完了予定日が掲載されているので、その日以降に窓口に取りに行くようにします。

書類の受け取りに必要な書類

- 登記申請に使用した印鑑

- 身分証明書

受け取る書類

- 登記識別情報通知書

- 登記完了証

- 原本還付書類一式

なお郵送での受け取りを希望していた場合は、これらの書類が郵送で届きます。

原本還付の方法

登記申請書以外の戸籍謄本や遺産分割協議書の原本は、提出前に手続きをしておくことによって原本還付してもらうことが可能です。

1 返却してもらいたい書類のコピーをとる

返却してもらいたい書類のすべてのページを原寸大でコピーします。どのページを省いてもよいか判断するのも難しいため、全てのページをコピーするのが無難です。

2 コピーの余白に「原本と相違ありません」と記載し申請人が署名捺印

コピーの余白部分に「原本と相違ありません」と記載し、申請人が署名捺印をします。捺印は登記申請書と同じ印鑑を使用します。

コピーした書類が複数枚あるときは、1枚目に上記処理をおこない残りの書類のつづり目ごとに割印をします。

3 登記申請書にコピーをホチキス止め。原本もあわせて提出

登記申請書にそのコピーをホチキスで留めてまとめます。クリアファイルなどに原本も入れて、まとめて提出します。

4 登記完了後に原本を受け取る

登記が完了してから法務局の窓口で原本を受け取ります。郵送での受け取りもできますが、その際は申請書に「送付の方法により原本還付書類の返却を希望する」と記載し、返信用の封筒(切手貼付)をつけておく必要があります。

登記が完了するまで原本は法務局に預けてあるので、他の相続手続きをしたい場合は注意してください。

相続登記申請書に関するよくある質問

登記申請書の書き方や申請の仕方について、よくある質問をまとめました。

登記申請書は手書きでも大丈夫ですか?

はい。登記申請書は手書きでも、パソコンで作成しても構いません。手書きの場合は、楷書でていねいに記入してください。

相続登記の添付書類を、後で返却してもらうことはできますか?

原本還付の手続きを事前にしておくと戸籍謄本や遺産分割協議書の原本を返却してもらうことができます。

相続登記が終わったら、法務局から連絡が来ますか?

来ません。自分で法務局ホームページを確認し、完了予定日以降に完了書類を取りに行くようにしましょう。

まとめ

相続登記で必ず提出しなければいけない登記申請書。あわせて戸籍謄本や遺産分割協議書なども添付しなければならず、自分でやるのは少々骨が折れるかもしれません。

また不動産情報を正確に記載したり、法務局に提出に行くのも大変です。場合によっては専門家に依頼してしまうのも良いでしょう。

「相続費用見積ガイド」では、相続に強い専門家から一括見積を取ることができます。一度に5つの事務所まで見積を依頼でき、簡単に申し込めるのも嬉しいポイント。いくつか見積を比較して、信頼できそうな専門家に依頼しましょう。ぜひ、ご利用ください。

ご希望の地域の専門家を

探す

ご相談される方のお住いの地域、

遠く離れたご実家の近くなど、

ご希望に応じてお選びください。

今すぐ一括見積もりをしたい方はこちら